Ya estoy aquí con otra sesión de (NATIONAL PRESENT)de la sección de NATIONAL GEOGRAPHIC.

Esta semana toca hablar Un estudio genético revela el origen de la mayor familia de lenguas del mundo. Toca profundizar sobre estudio que revela que una familia descubierta en el Cáucaso y el Bajo Volga podia conectar todas las poblaciones de habla indoeuropea del mundo.

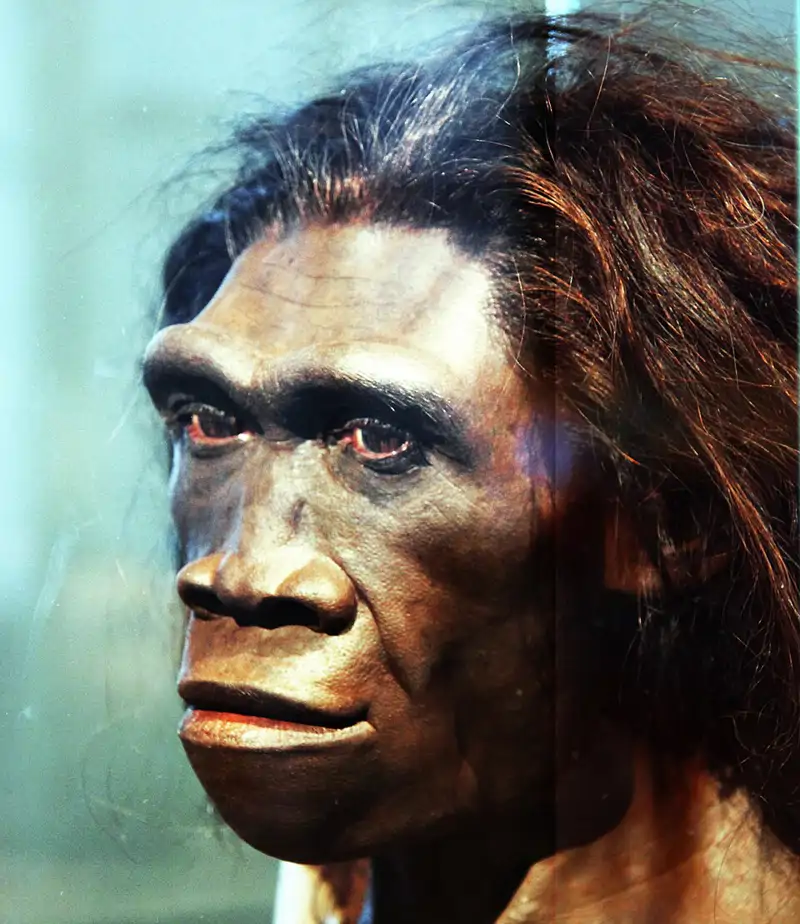

Imagen del Cáucaso, región en la que, según un estudio, podría estar el origen de todas

las lenguas indoeuropeas. Shutterstock

Lenguas indoeuropeas

Una población recién descubierta en el Cáucaso y el Bajo Volga podría conectarse con todas las poblaciones de habla indoeuropea del mundo.

A pesar de que aproximadamente el 45 % de la población mundial hable al menos una de las más de 400 lenguas indoeuropeas que existen en el mundo, persiste una incógnita que intriga a la comunidad científica: cómo se expandieron estas lenguas y qué pueblos las hablaron.

Aunque a simple vista, lenguas como el latín, el sánscrito, el esloveno, el hindi o el castellano puede que no posean similitud alguna, todas ellas tienen una raíz común y un mismo origen. La dificultad reside en que, hasta ahora, los investigadores no se habían puesto de acuerdo en dónde había que buscarlo.

Sin embargo, ahora, una nueva investigación liderada por Ron Pinhasi. antropólogo y biólogo de la Universidad de Viena, en colaboración con el genetista estadounidense David Reich, ha arrojado nueva luz sobre este complejo tema, lo que puede ayudar a los investigadores a conocer su misterioso origen.

Una raíz común

El estudio, publicado en la revista Nature, ha revelado que el análisis de ADN realizado a 435 individuos procedentes de yacimientos arqueológicos situados en Eurasia y datados entre los años 6400 y 2000 a.C. ha permitido descubrir una población desconocida hasta la fecha y que puede conectarse con todas las sociedades de habla indoeuropea.

Los autores del estudio afirman que se trata de uno de sus hallazgos más importantes. De hecho, esta población, denominada grupo Cáucaso-Bajo Volga (CLV por sus siglas en inglés), fue la principal influencia de la cultura Yamnaya (3300-2600 a.C.), que se expandió a lo largo de las estepas del norte de los mares Negro y Caspio hsta Europa y Asia.

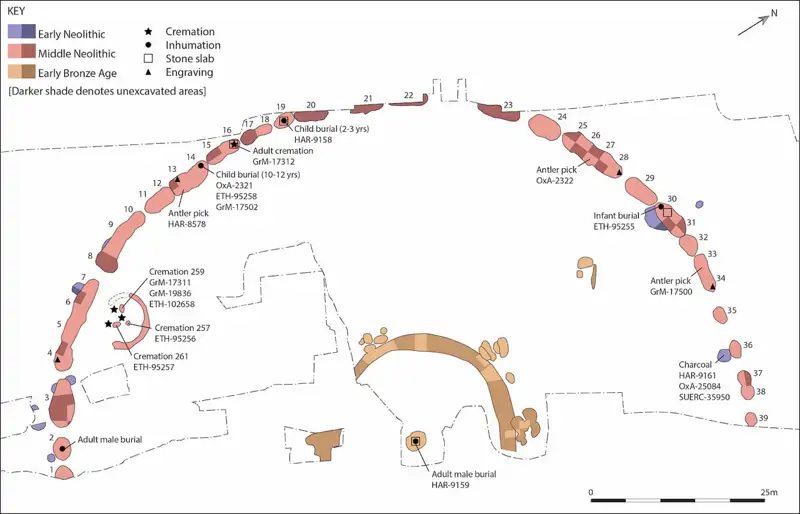

Mapa en el que se muestran las principales lenguas indoeuropeas en Eurasia.

Estas migraciones, que empezaron alrededor de 3100 a.C., explicarían, según el estudio, la aparición de una "ascendencia esteparia" como elemento principal de difusión de las lenguas indoeuropeas en grupos humanos desde Hungría hasta Kazajistán. "El descubrimiento de los cazadores-recolectores CLV como el eslabón perdido en la historia marca un punto de inflexión en la búsqueda, que lleva 200 años, de reconstruir los orígenes de los indoeuropeos y las rutas por las que este pueblo se extendió por Europa y partes de Asia", explica el antropólogo Ron Pinhasi.

El estudio ha confirmado que, a pesar del gran impacto de la cultura Yamnaya en la genética de las poblaciones europeas y centroasiáticas, la única rama de las lenguas indoeuropeas que no había mostrado ascendencia esteparia era la anatolia, hoy desaparecida, y que incluía el hitita.

Pero, según el nuevo estudio, las investigaciones llevadas a cabo anteriormente no habían encontrado ascendencia de la estepa entre los hititas porque las lenguas anatolias descendían de un idioma hablado por un grupo que no había sido identificado correctamente, una población que vivió entre 4500 y 3500 a.C. en las mesetas entre el Cáucaso Norte y el Bajo Volga.

Tumba de la cultura Yamnaya en la región de Volgogrado, Rusia.

Los resultados de esta investigación muestran que la cultura Yamnaya obtuvo aproximadamente el 80 % de su ascendencia genética del grupo CLV y que también proporcionó al menos un 10 % de la ascendencia genética de los habitantes de Anatolia durante la Edad del Bronce que hablaba hitita. "El grupo CLV, por lo tanto, puede conectarse con todas las poblaciones de habla indoanatolia, el antepasado tanto del hitita como de todas las lenguas indoeuropeas posteriores", finaliza Pinhasi.

Los resultados obtenidos refuerzan la hipótesis de que al menos cinco individuos en Anatolia que datan de antes o durante la era hitita muestran ascendencia CLV, lo que sugiere que la integración de la lengua protoindoanatolia compartida por los pueblos anatolios e indoeuropeos alcanzó su apogeo entre las comunidades CLV entre los años 4400 y 4000 a.C., y que este grupo (CLV) desempeñó un papel fundamental en la transmisión del idioma que después se dividiría en las diversas lenguas indoeuropeas que conocemos.

TODA LA INFORMACIÓN LO HE

ENCONTRADO EN LA PÁGINA

OFICIAL DE NATIONAL GEOGRAPHIC

Pirata Oscar